世界に誇る日本の国民皆保険制度。

いつ誕生して、どのような推移で現行の窓口負担割合になったのかが気になったので調べてみた。

日本の皆保険制度の変遷・推移を調べてみると、途中から負担割合が増加傾向に転じている事が分かる!

日本の国民皆保険制度が誕生したのは1961年(昭和36年)のこと。

1958年(昭和33年)に国民健康保険法の制定されたのを受け、1961年にスタートしたようだ。

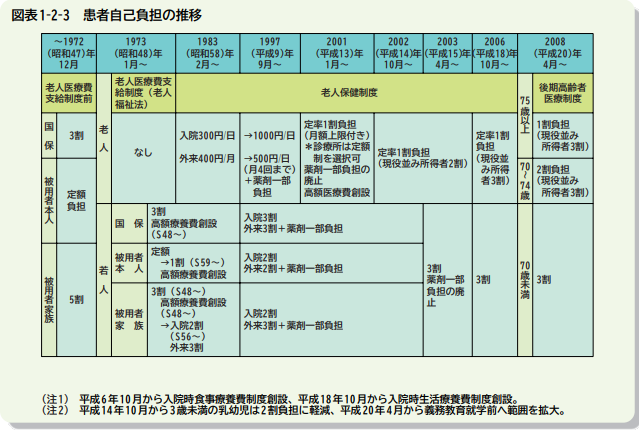

当時の自己負担率は企業勤めしている人や公務員などが加入する被用者保険は窓口での自己負担はなく、その扶養家族は5割の負担であり、自営業者が加入する国民健康保険は本人も扶養家族も自己負担5割であったそうだ。

その後、1968年(昭和43年)に国民健康保険は自己負担3割となり、1973年には被用者保険の扶養家族も3割負担へと変更になった。

1984年(昭和59年)には被用者保険の被保険者本人も1割負担となり、1997年(平成9年)に2割、2003年から現行の3割へと変更になっている

現在の健康保険はご存知の通り、年齢によっても負担割合が異なっている。

2002年(平成14年)に3歳未満のお子さんの負担割合が2割へと軽減され、2008年にはその適用範囲が就学前のお子さんまでに広がった。

一方、高齢者は1973年(昭和48年)の老人医療費支給制度により自己負担なく医療が受けられるようになったが、1983年に創設された老人保健制度により自己負担が徐々に増加し、2001年(平成13年)に1割負担、2003年から現役並み所得者に対しては2割負担にすると改正されている。

そして、2008年以降は70~74歳の自己負担率は2割、75歳以上の後期高齢者は1割負担となっている(現役並みの所得がある世帯は3割負担)。

と、文章で書くと分かり辛いが厚生労働省の資料でまとめられているものがあった。

導入当初から暫くは負担割合が減少傾向であったが、暫くしてからは増加傾向にある。

これは人口減少・少子高齢化の影響を受けて社会保障費が圧迫されているからだろう。

日本の国民皆保険制度は素晴らしい制度だと思うが、今後は負担割合が増加していく事が予想される。

そうならないようにしてもらいたいと願いばかりだが、現行制度を維持・継続させる事はとても困難だという事は容易に分かる。

事実、政府は75歳以上の後期高齢者で課税所得のある年収170万円以上の人を対象に、負担割合を現行の1割から2割に引き上げる方向で検討しているようだ。

また、そもそもの健康保険料も段階的に値上げされているので、その負担額は徐々に悪化している。

1人1人の国民が出来る事は、なるべく病気にならない・医者にかからないようにすることであり、医療予防に努める事が重要となってくる。

バランスの良い食事を摂取し、適度な運動と十分な睡眠を確保し、ストレスのない環境を整えていく必要があるだろう。

(と、書くのは簡単であるが、実践するのは容易ではないのだが…)

☆ご質問はこちらから。

コメント