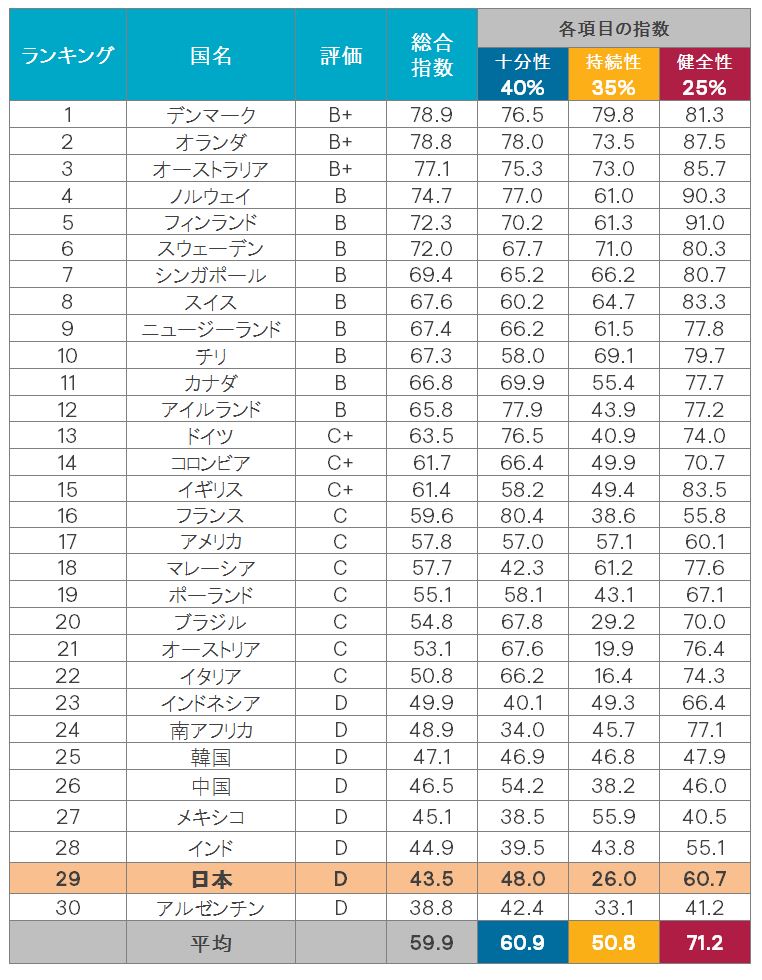

先日、世界最大級の人事・組織コンサルティング会社であるマーサーが発表したグローバル年金指数ランキングについて紹介した。

日本のランキングは低く、日本に対するレポートの中には「家計貯蓄額の増加」が提言されている。

OECD調査による貯蓄率ランキングで日本は下位!

貯蓄額を上げるにはどうすれば良いかと言えば、入るお金を増やして出ていくお金を減らせばいい。

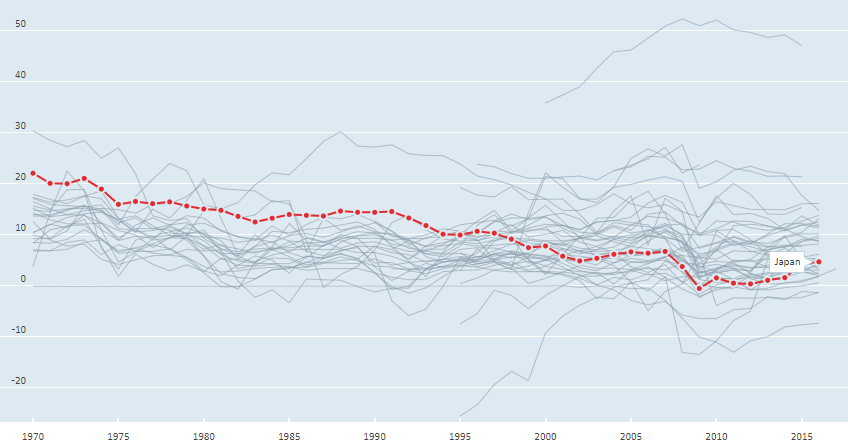

そうした指標の一つとして、OECDが発表している「GDPに対する貯蓄率」のデータがある。

タイトル下のグラフがそれになるが、日本の貯蓄率は高くない。

1970年以降のデータが掲載されているが、高度経済成長期は20%以上の貯蓄率があった。

その数字が年々減少し、2009年には-0.5%を記録している。

その後持ち直してはいるものの、世界的には貯蓄率の低い国となっている。

貯蓄率は可処分所得に対する預貯金増額分であらわされるが、日本の場合は税金や社会保障費の負担増などもあり、貯蓄率が上がり辛い環境にあると思う。

GDPはバブル崩壊後横ばいに推移している。

GDP(国内総生産)はざっくり言えば「その国の国民が一定期間に出した儲け」と言えるが、儲けが変わらないのに貯蓄率が下がっているのは税金や社会保障費の負担が上がっている事が要因となっているはずだ。

年金対策で貯蓄額を上げろと提言されているが、その為には貯蓄率を上げなくてはならない。

だが、その足枷になっているのが税金や社会保障費であればおかしな話だ。

日本政府はタンス預金を活用して景気アップや社会保障費を充填しようと画策しているが、そもそもそれらのお金はバブル以前に蓄えられたものだろう。

だが、この貯蓄率の推移をみれば、どの道、予算は枯渇してしまう。

無限のループに陥りそうな話だが、それが日本の現状を表しているのだと思う。

もし、個人的に貯蓄率が上がり余裕資産が出来たならば、負のループに嵌っている日本ではなく、海外にお金を逃がした方が良いのは、こうしたデータからも実感できると思う。

☆ご質問はこちらから。

コメント