2019年4月30日で30年4ヶ月続いた平成の時代が幕を閉じた。

平成のドル円相場と日経平均株価を昭和と比較する形で振り返ってみたい。

昭和と比較して動きが小さかった平成のドル円相場

先ず、ドル円相場から振り返ってみたい。

(以下画像は全てwikipediaより。)

昭和の円相場を戦前から考えると、金本位制が絡んできたりするので、1ドル=360円の固定相場制から話を始めたい。

戦後の1949年(昭和24年)から長らく1ドル360円の固定相場制が続いていたが、1971年(昭和46年)のニクソン・ショック後のスミソニアン協定により、1ドル=308円の固定相場へと移行した。

そして、1973年(昭和48年)4月から変動相場制が始まったのだが、変動相場制になってからは円高が進行していき、1987年(昭和62年)には1ドル122円となっている。

昭和のドル円相場と言うよりニクソン・ショック後となるが、約17年の間に238円もの円高となり、ドルは34%まで価格を下げたことになる。

平成に入ってからも円高傾向になってはいるものの、最安値は東日本大震災が起こった2011年(平成23年)に付けた75円32銭。

平成で最もドルが高かったのは、平成に入って直ぐに付けた160円近辺。

平成30年強でのドル円相場は約85円しか動いておらず、ニクソン・ショック後の17年間と比較したら、動きが小さな時代だった事になる。

オフショア投資をしていて、今は円高なのか円安なのか、今後は円高になるのか円安になるのかを気にする人が多いが、今の為替相場は動きが小さいと認識してもらいたい。

私は予想屋でもないのだが、令和の時代にどうなるかと言われれば、日本経済や人口動態から考えれば、円が強くなるとは予想し辛いのではないかと思っている。

昭和は上昇、平成は下降傾向であった日経平均株価

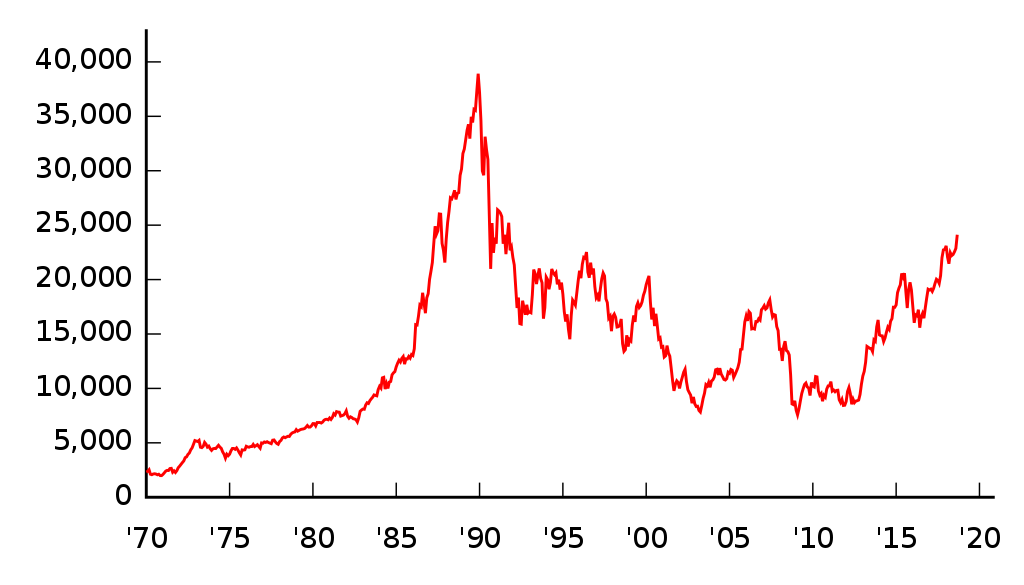

上の日経平均株価のグラフ、1970年(昭和45年)からとなっているが、日経平均株価は1950年(昭和25年)9月7日に現在の算出方式(修正平均株価)で計算が開始されている。

開始当時は約100円であった日経平均株価だが、昭和の時代は高度経済成長の波に乗り、右肩上がりに上昇を続けた。

史上最高値は1989年(平成元年)12月29日に付けた38,915円だが、その後はバブル崩壊により、平成の日経平均株価は右肩下がりの相場となった。

バブル崩壊後の最安値は2009年(平成21年)3月10日に付けた7,054円であるが、これが平成での最安値。

平成の日経平均株価は22,258円まで回復して終了したが、今後どうなるのだろうか?

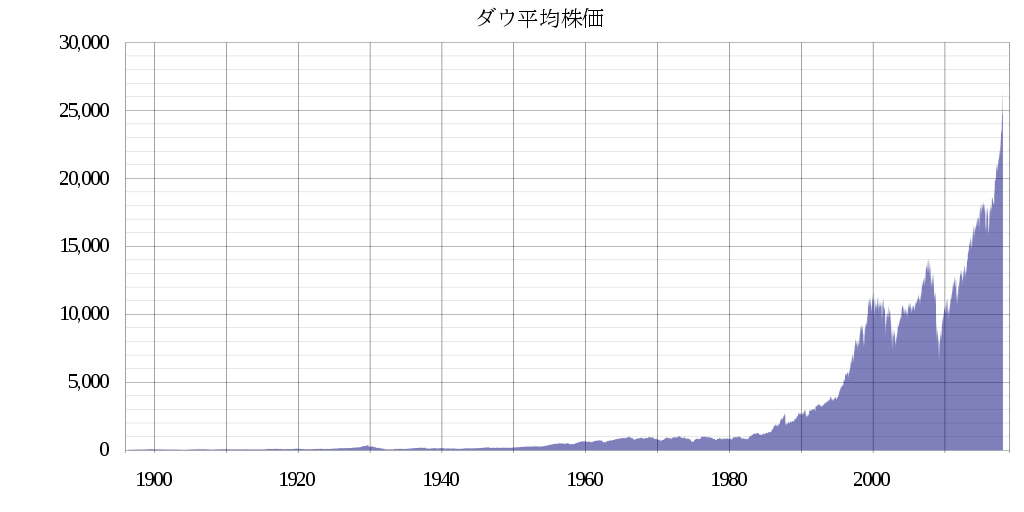

日経平均株価の予想も難しいのだが、例えばニューヨークダウは平成の間も右肩上がりで成長していった。

平成ではサブプライムショック、リーマンショックと言う世界的な株価下落が起こったが、それでもニューヨークダウは右肩上がりで成長を続けている。

人口動態を考えると日本の経済成長を望むのは難しいが、世界に視野を広げれば右肩上がりで株価は上昇しているのである。

「貯蓄から投資へ」は令和の時代に加速するのか?

平成はドル円相場の動きが小さく、日経平均株価は右肩下がりであった。

そんな平成期に、政府は「貯蓄から投資へ」とキャッチフレーズ!?のように掲げていた。

これは、放置しているだけでは資産は増えないので積極的に投資してもらいたいという意思表示であったと思う。

(裏側にタンス預金を市場に出したいという目論見もあり。)

だが、日本だけで資産を増やそうにもとても難しい時代となっている。

政府は貯蓄から投資へと言いつつ、上がりそうな為替相場や個別銘柄を見つけて投資し、資産を増やすには並大抵な努力では困難だ。

そもそも、日本にはそうした土壌にはない。

令和の時代、政府の考えはさておき、貯蓄から投資へは加速していかなければ個人の資産は増えない。

だが、昭和と平成を比較してきて分かったと思うが、日本は投資で資産が増える環境にはない。

令和の時代は、海外を如何に上手く活用するかで資産価値が左右されていく事だろう。

もちろん、海外であっても個別銘柄を探求していき資産を増やすのは難しい。

なので、海外にある年金プランなどを活用していくのが一番だ。

とは言え、日本人が契約できる海外の年金プランなどは限定されており、徐々に間口が狭くなっている。

令和が始まって数年が、日本人が海外を上手く活用できる最後の勝負の時となるかもしれない。

⇒ ご質問はこちらから。

コメント